Lehrstuhl Prof. Dr. Francisca Loetz

Allgemeine Geschichte der Neuzeit

Willkommen am Lehrstuhl von Prof. Dr. Francisca Loetz für Allgemeine Geschichte der Neuzeit mit dem Schwerpunkt mittel- und westeuropäische Geschichte der Frühen Neuzeit und Sattelzeit für folgende Forschungsgebiete: Sprache und Geschichtswissenschaft, Historische Gewaltforschung, Kriminalitätsgeschichte, Sozial- und Kulturgeschichte des Religiösen, Probleme der Methodologie, Sozialgeschichte der Medizin.

Tatort Archiv - Einem Gotteslästerer auf der Spur

Ein Film über die Arbeit mit Quellen im Archiv

Wer Vergangenes erforschen will, ist auf historische Dokumente, Bilder und Artefakte angewiesen. Ein Grossteil dieser Quellen wird heute in Archiven aufbewahrt. In der historischen Forschung gleicht die Recherche im Archiv einer Spurensuche am Tatort – mit allen Überraschungen, Entdeckungen und Unwägbarkeiten, wie sie auch die Aufklärung eines Kriminalfalls mit sich bringt.

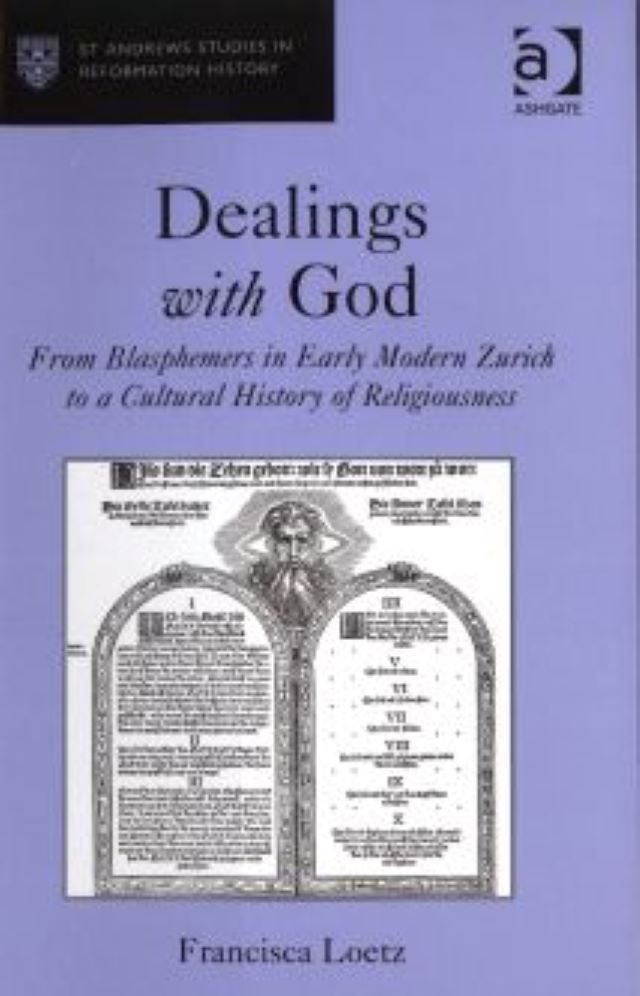

TATORT ARCHIV begibt sich auf die Spuren des Zürcher Generals Johann Rudolf Werdmüller, der im 17. Jahrhundert angeklagt wurde, gotteslästerliche Reden geschwungen und Landesverrat begangen zu haben. Was lässt sich im Archiv über Gotteslästerung in der Frühen Neuzeit in Erfahrung bringen? Wie entsteht eine historische Fragestellung? Warum ist Geschichtswissenschaft eine Gegenwartswissenschaft?

Anschaulich und praxisnah führt der Film in Techniken der Recherche und des historischen Forschens ein. Anhand von Gerichtsakten, Suppliken, Bildern und Briefen wird der Umgang mit handschriftlichem Material thematisiert. Der Film richtet sich an angehende Historikerinnen und Historiker sowie an alle, die sich zu detektivischer Spurensuche ins Archiv begeben wollen.

Kirchengesang der Reformationszeit

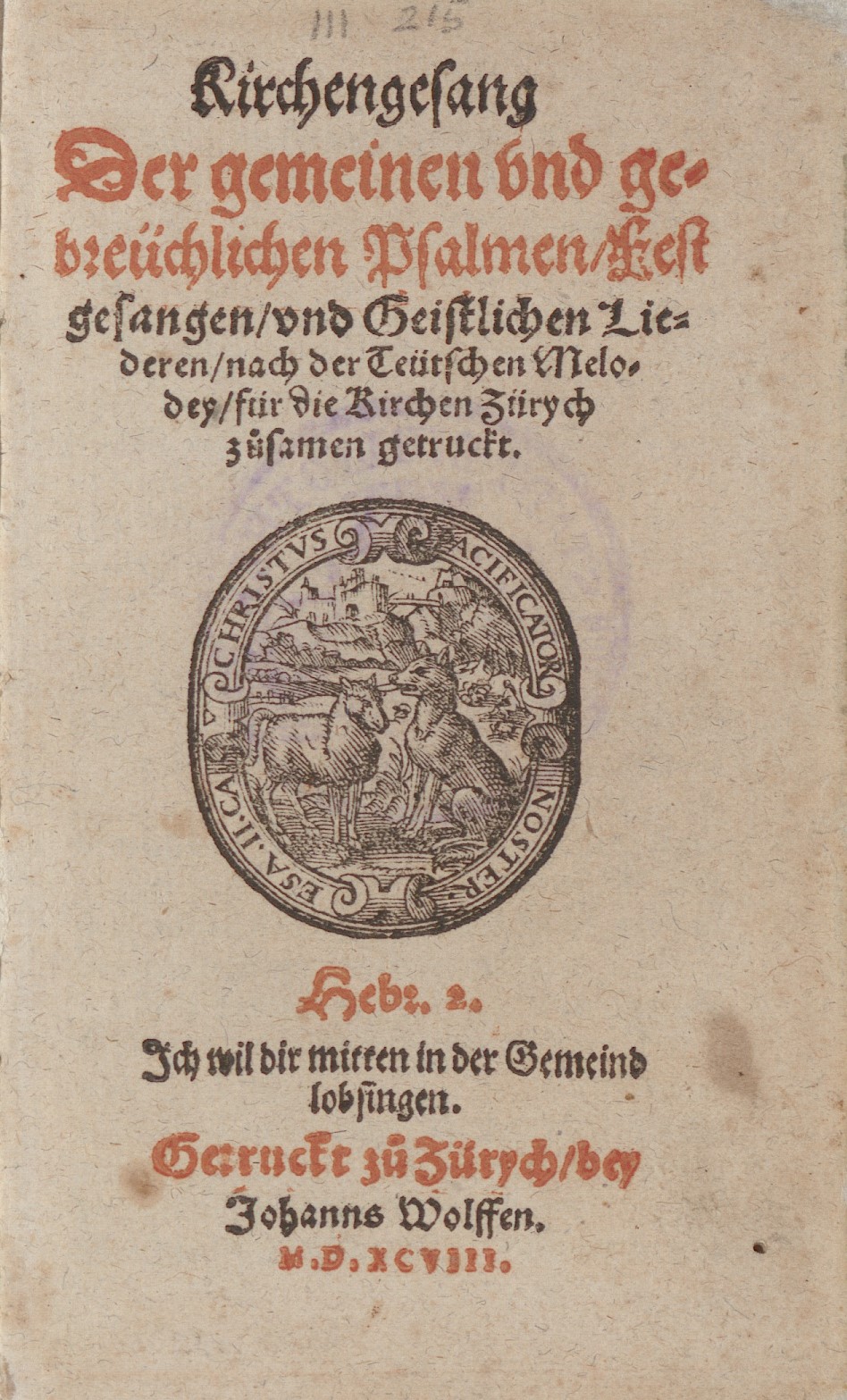

Der geistliche Gesang konzentrierte sich im Reformiertentum auf den Psalmengesang. Auch in Zürich war er weit verbreitet. Er ertönte zu Hause und bei geselligen Zusammenkünften. Im Gottesdienst aber wurde in Zürich nach Einführung der Reformation rund siebzig Jahre lang nicht gesungen. Als Kirchengesang wurde der Psalmengesang erst 1598 in den Gottesdienst eingeführt. Ein Vorsänger sang vor, die Gemeinde sang Stück für Stück ohne instrumentale Begleitung nach. An vielen Orten unterstützten dabei Chöre, die rein männlich oder auch gemischt besetzt waren und meist in den vorderen Kirchenstühlen Platz nahmen, den Gemeindegesang.

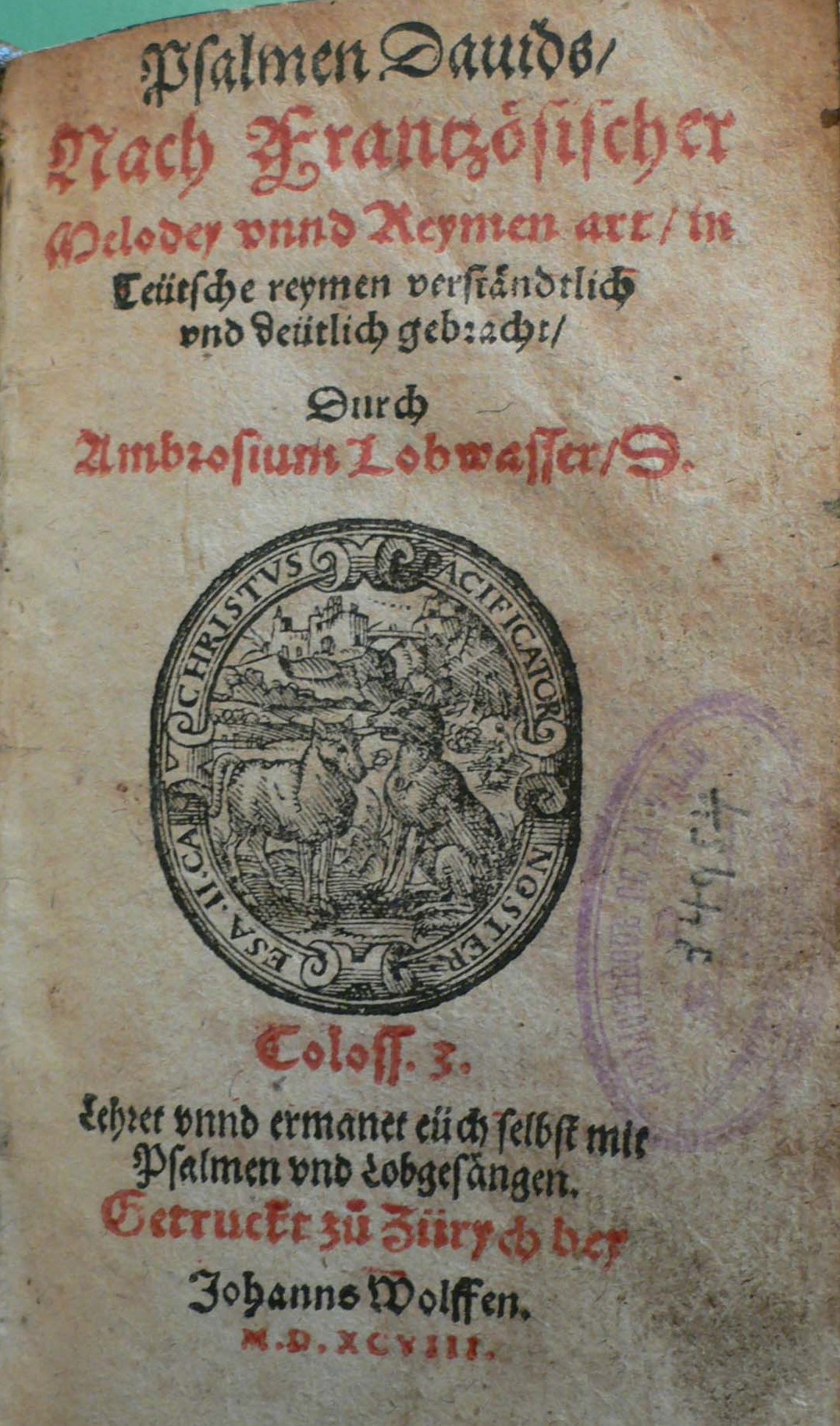

Das erste Zürcher Kirchengesangbuch kannte zwei Vertonungen des Psalters: die populären, einstimmige Fassung in teutscher Melodey sowie den anfangs deutlich unpopuläreren Lobwasserpsalter, der sich an den französischen Genfer Psalter anlehnte. Im Verlauf des 17. Jh. verbreiteten sich vierstimmige Psalmenvertonungen. Angesichts der Tatsache, dass – soweit bekannt – Chöre mehrere Stunden wöchentlich probten, dürfte der Chorgesang gut geklungen haben.

Zürcher Kirchengesangbuch 1598

Gebreüchliche einstimmige Fassung des Psalters nach teütscher Melodey.

Audioaufnahme vom Chor Tremolo und Seefelder Singstunde unter Leitung von Michael Bieler.

Lobwasserpsalter auf der Vorlage des Genfer Psalters nach mehrstimmiger französischer Melodey.

Audioaufnahme vom Chor Tremolo und Seefelder Singstunde unter Leitung von Michael Bieler.