Forschung

Zürcher Forschungen zur Frühen Neuzeit und zur Sattelzeit

Frühe Neuzeit und Sattelzeit sind in der Geschichtsschreibung Bezeichnungen für die Zeit von 1500-1800 und von 1750 bis 1850. Je nach historiografischer Tradition werden diese Zeiträume unterschiedlich eingegrenzt. Sattelzeit ist eine Bezeichnung, die in der deutschsprachigen Forschung den Übergang von der Vormoderne in die Moderne spezifisch in die Zeit von 1750 bis 1850 verortet.

Die englisch- und romanischsprachige Forschung hingegen spricht von „histoire moderne“ oder „early modern history“ und meint hiermit in der Regel die Zeit von der Renaissance bis zum Ende jeweiliger Dynastien, d.h. die Mitte des 15. bis zur Mitte des 17. oder dem Ende des 18. Jahrhunderts. Diese Einteilungen stammen aus der europäischen Geschichtsschreibung und sind für aussereuropäische Entwicklungen nur teilweise zutreffend.

Der Zeitraum von 1450 bis 1850 umfasst fundamentale, globale Entwicklungen. Die Formen des Zusammenlebens, des Wirtschaftens und der Herrschaftsausübung ebenso wie die Ordnungen des Wissens, die medialen Grundlagen der Kommunikation und die Welt- und Selbsterfahrung der Menschen veränderten sich wesentlich: Europa begegnete mit den Entdeckungsfahrten bislang unbekannten Welten und lernte fremde Kulturen sowie neue Produkte wie die Kartoffel oder den Kakao kennen. Aus Astrologie und Esoterik entwickelten sich zusammen mit anderen Naturphilosophien die Grundlagen heutiger Naturwissenschaften. Neue Medien wie Flugblätter und Zeitungen beeinflussten die Verbreitung religiöser und politischer Bewegungen. Soziale Normen wie etwa das Rollenverständnis von Frauen und Männern wandelten sich.

Die Zürcher Forschungen zur Frühen Neuzeit und zur Sattelzeit behandeln diese beispielhaft genannten Veränderungen unter vielfältigen thematischen und methodischen Aspekten in multidisziplinärer, kulturwissenschaftlicher Perspektive (Historische Anthropologie, Linguistik, Kirchen-, Kultur-, Kunst- und Rechtsgeschichte wie Literatur- und Medienwissenschaften). Das Lehrangebot deckt den Zeitraum von 1450 bis 1850 in seiner ganzen Breite ab.

Die Bibel unter die Leute bringen

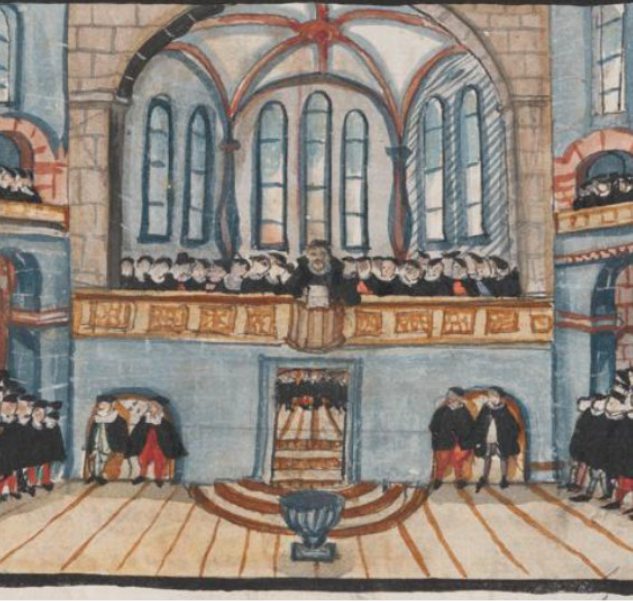

Die Reformation ist immer wieder als «Bildungsbewegung» beschrieben worden. Die Heilige Schrift sollte allen zugänglich werden. Mit der Tagung «Die Bibel unter die Leute bringen» sollen aus Anlass des fünfhundertjährigen Jubiläums der sogenannten «Prophezey» kirchenhistorische wie allgemeinhistorische Zugänge zu Medien und Prozessen religiöser Wissensvermittlung im frühneuzeitlichen Reformiertentum diskutiert werden.

Zentral für den reformierten Protestantismus ist nach eigenem Selbstverständnis von Anfang an die normative Zentrierung auf die Bibel. Daher stellen sich etwa folgende Fragen:

- Inwiefern hat die Reformation zur Literalisierung der Bevölkerung beigetragen (oder auch nicht)?

- Wer besass eine Bibel und las sie zu welchen Gelegenheiten?

- Wie lassen sich Bibelübersetzungen in die jeweilige Volkssprache als Medien religiöser Bildung beschreiben?

- Wie schlug sich reformierte Überzeugung in Sprache nieder?

Das Anliegen, Gläubigen das «richtige» religiöse Wissen zu vermitteln, schlägt sich im frühneuzeitlichen Reformiertentum in einer Vielzahl von Lebensbereichen nieder.

- Gilt dies auch für den Bereich der seelsorglichen Arbeit – und wenn ja, inwiefern?

- Lassen sich träger- und/oder zielgruppenspezifische Varianten dieses Anspruchs beobachten – und gibt es dabei gattungsspezifische Besonderheiten?

- katechetischen Strategien lassen sich anhand unterschiedlicher katechetischer Medien (Lehrbücher, Lieder, Bilder, Schauspiele usw.) beobachten – und gibt es Hinweise darauf, wie diese von den Rezipienten aufgenommen wurden?

- (Inwiefern) spielt der Anspruch der Schriftgemässheit eine Rolle bei der Konzeption und Verwendung katechetischer Medien?

Was ist Gewalt?

Muss Blut fliessen oder reicht eine verletzende Bemerkung oder Geste? Und überhaupt, ändert sich Gewalt historisch oder gehört sie nicht vielmehr zu den unveränderlichen Eigenschaften der Menschheit?

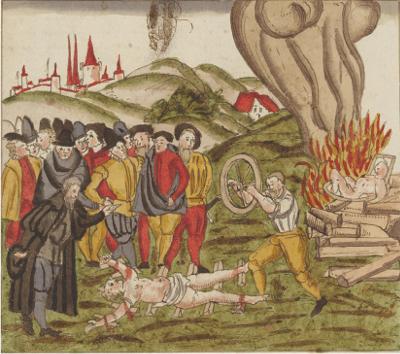

Obwohl Geschichte voller Gewalt ist, hat die Geschichtsschreibung Gewalt zumeist nur als folgenreiches Ereignis betrachtet. Kriege, Königsmorde, Attentate sind hierfür ein Beispiel. Kriminalitätsgeschichte hingegen sucht Gewalt als Faktor geschichtlicher Entwicklungen von Gesellschaft zu erfassen. Gewalt ist eine illegitime körperliche, sprachliche und symbolische Grenzüberschreitung, welche diejenigen, denen Gewalt angetan wird, zu brechen sucht. Wo diese Grenze liegt, ist von Gesellschaft zu Gesellschaft unterschiedlich und daher historisch wie kulturell wandelbar.

Ein Beispiel: Wenn heute immer mehr Opfer sexueller Gewalt in Industrieländern an die Öffentlichkeit gehen und Schadensersatz fordern, setzt dies zweierlei voraus: Zum einen, dass Sexualität nicht (mehr) tabuisiert wird, zum anderen, dass bestimmte verbale Bemerkungen oder Körperkontakte nicht mehr als Harmlosigkeiten und banale Ausrutscher betrachtet werden.

Was macht Gewalt in einer Gesellschaft zu Gewalt, zu einer intolerablen Verletzung der Betroffenen? Dieser Grundsatzfrage nachzugehen, heisst wesentliche Normen sozialen Handelns und damit Gesellschaft in ihrem Wandel zu analysieren.

Kriminalitätsgeschichte

Warum Kriminalität bzw. Devianz historisch untersuchen? Sind Kriminalität und Devianz nicht Gegenstand des Rechts, der Rechtsprechung, der Medizin, der Psychologie, der Soziologie oder Pädagogik? Alle diese Disziplinen verfolgen eine andere Zielsetzung als die Geschichtswissenschaft. Versuchen sie Delikte und ihre Bestrafung zu definieren, Wunden zu versorgen und die Ursachen von Gewalt zwecks ihrer Prävention zu erforschen, fragt die Geschichtswissenschaft danach, was Gewalt in einer Gesellschaft zu Gewalt macht. Warum kam etwa im frühneuzeitlichen Zürich die Beschimpfung eines Mannes als „Kuhgeher“ einer schweren Ehrverletzung gleich, auf die der Angegriffene antworten musste? Wie konnte die Strafe des Abkanzelns im Gottesdienst als schwerwiegende greifen? Das, was in einer Gesellschaft als Gewalt erlebt und sanktioniert wird, beruht nicht allein auf Gesetzesüberschreitungen (Kriminalität), sondern auf dem, was als nicht tolerabler sozialer Normbruch (Devianz) gilt. Kriminalitätsgeschichte, die beim derzeitigen Stand der Forschung auch Devianzgeschichte heissen könnte, sucht nicht Detektivgeschichten von „sex, crimes and politics“ zu erzählen, sondern Normen und Normbrüche sowie ihre Sanktionierung als Faktoren und Produkte gesellschaftlichen Wandels zu erschliessen.

History of Crime

Why should history study crime or deviance? Are these not the subject of law and jurisdiction, of medicine and psychology, sociology or pedagogy? All these disciplines pursue different aims from history. While they attempt to define offences and punishments, to treat injuries and to research the causes of violence with a view to its prevention, history asks what constitutes violence in a society. Why was it that to insult a man as a Kuhgeher (bugger) in Early Modern Zurich was a grave attack on his honour which called for a response from him? How could admonishing from the pulpit in church be effective as a severe penalty? What is experienced and sanctioned as violence in a society does not only depend on infringement of the law (i.e. crime) but also on the transgression of social norms (deviance). History of Crime, which in the current state of research could be termed History of Deviance, does not attempt to tell detective stories of “sex, crime and politics” but explores norms and norm breaking and the accompanying sanctions as factors and products of social change.

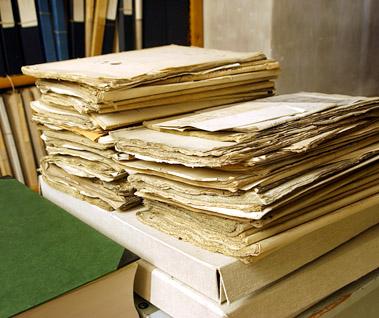

Archiv

Der heutige Archivbegriff bezeichnet Institution sowie Gebäude und Bestand eines Archivs. Archive sind Orte, an denen Privatpersonen, Institutionen oder Behörden all das, was sie für aufbewahrungswert halten, ordnen und sammeln. In Archiven wird somit spezifisches Wissen zusammengetragen, das für die Frühe Neuzeit und Sattelzeit meist in Form von Schriftstücken überliefert ist. Als Verwaltungsinstrumente, aber auch Orte der Herrschaftspraxis und Wissenskonstruktion bilden Archive daher komplexe Systeme, in denen unterschiedliche Materialien und kulturelle Techniken in vielfältiger Beziehung zueinanderstehen. Für die Geschichtsforschung bedeutet dies zweierlei: Zum einen lassen sich die Archivalien selbst als Quellen auswerten. Zum anderen kann das Archivgut in seiner Gesamtheit im Sinne einer Archivkritik die Bedingungen der Überlieferungsbildung, die Machtstrukturen sowie die Ordnungs- und Selektionsprozesse untersuchen, unter welchen ein Archivbestand zusammenkommt. In diesem Fall wird das Archiv zu einem eigenen Untersuchungsgegenstand, der nach Orten des Wissens und der Wissensüberlieferung zu fragen erlaubt.

Sprache und Geschichtswissenschaft

Sprache ist ein grundlegendes Werkzeug der Geschichtswissenschaft. Nicht nur, weil Geschichtswissenschaft ihre Erkenntnisse sprachlich vermittelt, sondern auch, weil Geschichtswissenschaft überwiegend auf sprachliche Quellen angewiesen ist. Dennoch haben Reflexionen über Sprache spät Eingang in die Geschichtswissenschaft gefunden. Der so genannte „linguistic turn“ bezeichnet nicht eine linguistische Wende, sondern eine – wörtlich übersetzt – sprachliche Wende in der Geschichtsschreibung. Hinter dem Schlagwort verbergen sich zwei Grundsatzdiskussionen: zum einen die literaturwissenschaftlich orientierte Kontroverse, wie nach Hayden White Geschichtsdarstellungen bestimmten Erzählmustern folgen (müssen); zum anderen die Frage, wie Diskurse nach Michel Foucault (meist auf normativer Ebene) als sprachliche Episteme Machtverhältnisse produzieren. Linguistisch orientierte Ansätze gehen in eine andere Richtung. Die Historische Semantik bzw. Begriffsgeschichte sieht im Wandel der Sinnbedeutungen von Begriffen den Spiegel gesellschaftlicher Veränderungen. Sprachpragmatische Modelle der Kommunikation begreifen Sprechen als Diskurse, in denen Menschen durch ihr verbales Handeln Normen und somit ihre Gesellschaft prägen. Es sind die Sprechenden, die mit ihrer diskursiven Praxis z.B. über gotteslästerliche Äußerungen (Gotteslästerung) Geschichte machen. Während sich die Historische Semantik zu einem gewissen Grad in der Geschichtswissenschaft etabliert hat, wird die Frage, inwiefern schriftliche Quellen als Produkte von Kommunikation zu verstehen sind, erst seit kurzem konzeptionell gestellt. Daher sind hier wichtige, neuartige Erkenntnisse zu erwarten.

Language and History

Language is a basic tool in history – not only because history conveys its findings primarily through language, but also because history is heavily dependent on oral and written sources. Despite this, it is not often that linguistic theories and pragmatic models of linguistics have found their way into historical analyses. The keyword “linguistic turn” usually refers either to discussion of Hayden White’s thesis that historical representations necessarily follow certain narrative patterns, or to Michel Foucault’s analysis of how “discourses” produce power relations. By contrast, linguistically oriented approaches in the study of history are found chiefly in two variants: in the form of historical semantics or in application of pragmatic models of communication. Whereas historical semantics is reasonably well established in history studies, the question of understanding written sources as products of communication situations has just begun to be conceptually explored.

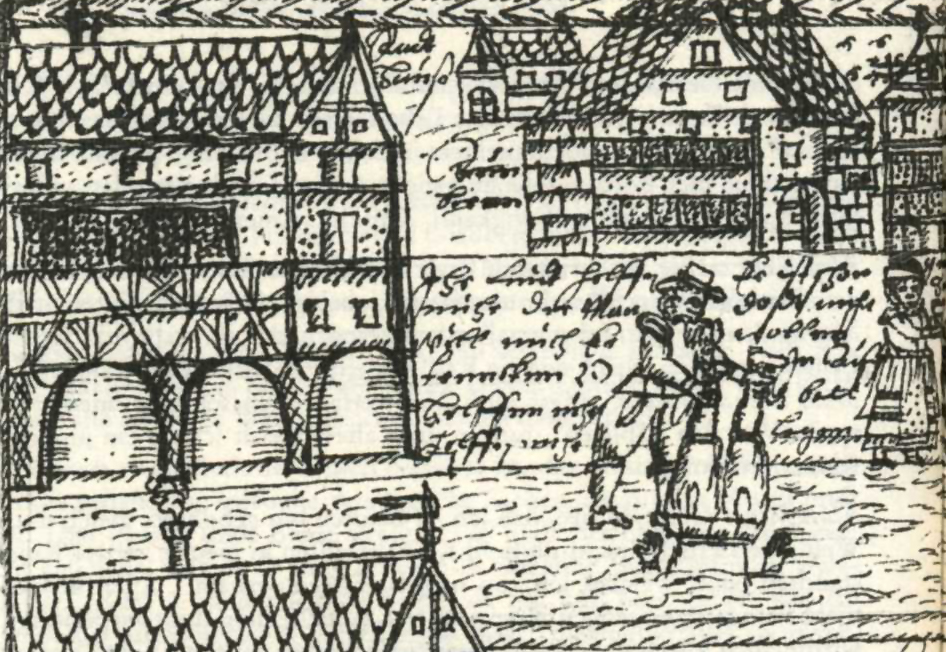

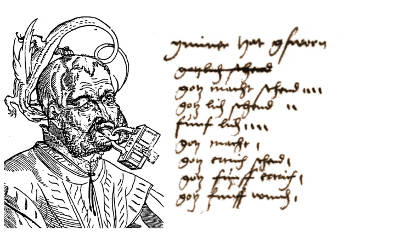

Gotteslästerung

Worte können verletzten. So auch in der europäischen Frühen Neuzeit. Dem zweiten Gebot gemäß („Du sollst den Namen Deines Herrn nicht missbrauchen“) verletzten Gotteslästerer mit ihren Flüchen, Schwüren und Schmähungen die Ehre Gottes. Aber taten sie allein dies?

Wie sich an Hand von Justizakten und theologischen Texten zeigen lässt, meinten Gotteslästerer mit ihren Worten noch viel mehr als das, was sie mit ihren „unchristlichen Worten“ sagten. Sie provozierten Gott und die Welt, disputierten über religiöse Fragen, rangen mit ihrem Schöpfer und vollzogen dabei Sprechhandlungen, die auf spezifische politische, soziale sowie religiöse Kontexte verwiesen und die entsprechende Reaktionen auslösten. Nicht nur die Ehre Gottes stand auf dem Spiel, sondern auch die Ehre der Gotteslästerer und ihrer Adressaten. Das Delikt der Gotteslästerung u.a. mit Mitteln der Sprachpragmatik [link zu Ansatz Sprache zu analysieren, heißt daher zwei Grundsatzfragen zu behandeln: die nach der Bedeutung religiöser Normen für ihre jeweiligen Gesellschaften zum einen und die nach der Konzeptionalisierung einer Neueren Kulturgeschichte des Religiösen zum anderen.

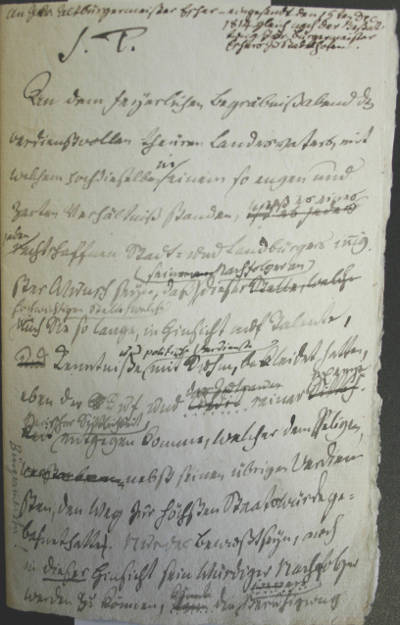

Praktiken der Seelsorge im frühneuzeitlichen Zürich

Wie ein Blick in die frühneuzeitlichen Zürcher Quellen zeigt, erfüllten die Zürcher Pfarrer ein breites Spektrum an seelsorgerlichen Aufgaben, die dem Seelenheil ihrer Schäfchen dienten. Als Hüter der Seele und als Wächter sowohl der göttlichen wie auch weltlichen Gesetze begleiteten sie ihre Pfarrangehörigen auf dem Lebensweg und unterstützten gleichzeitig den Zürcher Rat bei der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. Sie besuchten Kranke und Sterbende, betreuten Suizidgefährdete, begleiteten zum Tode Verurteilte bei der Hinrichtung, trösteten Hinterbliebene, vermittelten bei Ehe- und Familienkonflikten und ermahnten respektive belehrten diejenigen, die vom rechten Weg abgekommen waren – um nur einen Teil ihrer vielfältigen Tätigkeiten zu nennen. Ziel des Dissertationsprojektes ist, für den Raum des frühneuzeitlichen Zürichs die drei Dimensionen seelsorgerlichen Handelns, sprich das Trösten, Ermahnen und Belehren, aus praxeologischer Perspektive zu untersuchen.

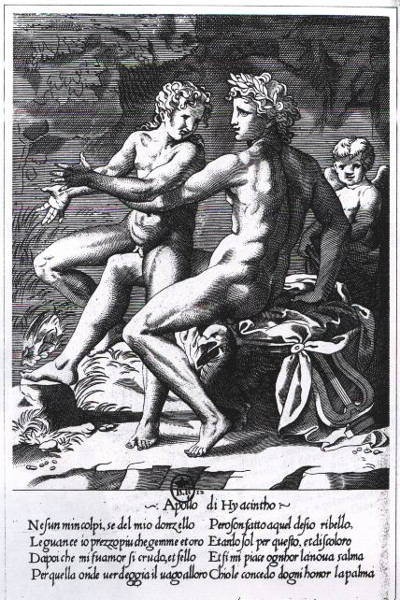

History of Sexuality

Long considered taboo or sordid, the history of sexuality has flourished in recent decades, and has expanded far beyond the study of the construction of sexuality as an identity or idea during the modern era. Central avenues of research include the ways in which human sexualities were formed and conceived of in the past, and how sexuality has interacted with other facets of history, from religion and politics to relationships and daily life to medicine and philosophy. It is closely connected to the history of the body, gender history, and queer history, and takes interdisciplinary inspiration from diverse fields such as queer studies, gender studies, anthropology, and sociology.

Prostitution

Prostitution, when defined as the exchange of sexual services for monetary compensation, is in fact a modern concept, far from the ahistorical and unchanging "world's oldest profession" it has often been labelled as. In fact, prostitution as a phenomenon underwent extensive changes during the early modern period, from broader legal developments such as criminalization and deinstitutionalization to the very words used for the individuals involved. What were these changes, and how do they relate to the central developments of the era, such as the Reformation? How should we picture the lives of prostitutes: what were their travel routes, their family connections, and their economic circumstances? This project explores such questions using the theoretical approaches of historical anthropology and microhistory, as well as the perspectives of gender history and the history of sexuality.

Forschungsinteressen

Prof. Dr. Francisca Loetz

Sprache und Geschichtswissenschaft, Historische Gewaltforschung, Kriminalitätsgeschichte, Sozial- und Kulturgeschichte des Religiösen, Probleme der Methodologie, Sozialgeschichte der Medizin

M.A. Nicole Zellweger

Theologie-, Kultur- und Sozialgeschichte der Reformation, Historische Semantik und Pragmatik, Raumgeschichte

M.A. Adrina Schulz

Historische Anthropologie, Sexualitäts- und Körpergeschichte, Stadt- und Alltagsgeschichte